筚路蓝缕 光照后人 记邯郸市第十五中学

邯郸市第十五中学从建校至今,已经走过了50个春秋。建校前这里是一片荆棘遍地、崎岖不平的青纱帐。经过历代十五中师生艰苦卓绝的奋斗和无私奉献,她已由初期一所官民联办、规模只有6个教学班、时称教育系统“三等公民”的丑小鸭,成长为教育园地中一朵绽放的奇葩。学校的总容量扩大了十几倍,各项教学设备实现了现代化,已跻身于同类学校的优秀行列中。教学成绩和科技体育等各项活动在省、市、区级比赛中连续多年榜上有名。更值得一提的是,半个世纪以来,她为党和国家培养了数以万计的优秀人才,其中不乏各条战线的精英。所有这些,都是值得庆贺,值得十五中人骄傲和自豪的!

回首往事,对比现状,我们深刻感知十五中学由当年那棵弱小的幼苗,成长为如今的参天大树,浸透着历代十五中人辛勤耕耘、艰难奋斗的汗水、泪水和血水。她的辉煌是历代十五中人用青春岁月堆砌的结果,是十五中师生宝贵的奋斗精神物化出来的结晶。这种宝贵精神是激励未来岁月中十五中人继往开来,创造更大更多辉煌成就的前进动力!

还是让我们截取一段当年师生艰苦奋斗的横断面来说吧。十五中学成立于1957年,那时我们的国家刚从连年战乱和饥荒中摇摇晃晃站立起来,国力不济,各种物资严重缺乏。又恰逢大跃进、大炼钢铁,人力物力的紧张状况更是雪上加霜。可是政治上翻了身的广大人民群众,渴望文化翻身,求学欲望特别强烈。当时全区30万人口,每年中学招生总数初高中合计不足3千人,教育办学能力和社会需求之间形成尖锐的矛盾。这个矛盾在人口密集的彭城地区更显突出,人民群众自发地找到区政府,要求给他们开办中学,派出教师。当时矿区经济还十分困难,政府没钱,但群众渴望知识的热情让政府领导深为感动。于是答应由政府拨出经费5000元,派出12名教师,开办一所6个教学班的中学,经费不足部分,由民间解决。开办一所6个教学班的中学按当时价格计算需要7万多元才行,换算成现在的价格,就是需要60多万元建校资金。而国家只给了3万多元(按现在价格换算)。当时学校连领导和老师总共12个人,这12人要把学校开办起来,必须既要保证完成国家规定的教学任务,又要在工作之余筹出50多万的建校资金,这对一个连校址都没有的新学校来说,是一个多么严峻的考验啊。现在听起来那简直是天方夜谭,但确实是一个真实的历史!这里面的艰难困苦可想而知。面对这样的条件,只有两种选择:一种是甘当伸手派,有多少钱办多少事,弄成什么样算什么样,自己把自己列入等外,自己把自己打倒;另一种是在困境中奋起,迎难而上,接受挑战,勇敢承担起历史赋予的社会责任。第一代十五中人选择了后者。当年的9月1日,学校按时开学了。没有教室怎么办?有两个班集中在一个废弃的破窑洞里上课,另外4个班借用一个基督教破礼堂上课,教师居住在两间破民房里。冬天,早晨起来,脸盆里的水冻成一个实实的冰砣子,这样严酷的办学条件还只是困难的一方面。为了筹集建校资金,尽快把学校建起来,他们还必须经受更大的艰难和考验。当时的对策是,兵分三路,一路人马工作之余走向社会,联系彭城地区各界开明贤达之士,组成由尹超群任会长的建校董事会,动员民间捐资办学;第二路人马,工作之余组成伐木队,筹措建校木料;第三路,工作之余组成烧砖专业队,烧制建校砖瓦。全校师生又是一个临时的突击队,负责运输砖瓦木料。要把这三路人马建校的全过程详细叙述,当然不胜其烦。只说说运输建校砖瓦这件事吧。因为没钱雇社会运力运输建筑材料,学校就动员全校师生每天晚饭后从羊角铺砖厂往学校建筑工地拉砖,每人必须完成50块砖的任务。每块砖重5斤,50块砖就是250斤,光靠手搬当然完不成。为了完成任务,师生有的借自行车驮,有的借排子车拉,主要还是靠借马车拉,人拉马车当然就是人要当牲口,其中甘苦可想而知。一辆马车一次装近千块砖,载重就是几千斤啊!谁来驾车?当然是老师和个头较大的同学。马车走在路上,有时颠簸得厉害,一下子就把驾车的人压倒在地。这就难免把腰扭伤,把胳膊腿碰破,每逢这时,只要呼救。师生马上帮着把压在车下的人救出来,把车抬起来,师生带着伤痛仍继续投入夜间的建材运输中。如果把这样真实的镜头拍摄下来放给后人看,观者肯定会为之动容而潸然泪下的。当时的师生就这样硬是把建校用的20多万块砖从羊角铺砖厂运到了建校工地上,没花国家一分钱!广大师生怀着强烈的社会责任感,就这样一边教学,一边建校,白手起家,经过一年半的艰苦奋斗,竞奇迹般地完成了建校任务。1959年冬季,师生结束了流浪生活,搬到了自己亲手建造的新学校来上课了。那时的喜悦,真不亚于一次身心的彻底解放。第一代的十五中师生,不仅白手起家,勤俭办学,完成了建校任务,同时也很好地完成了教学任务。教学质量与当时区内条件较好的学校相比,不能说毫不逊色,至少是旗鼓相当。以三班为例,45人中考入高等学校的就有3人,而当时全国高考升学率是2 -3%。

第一代十五中人在建校过程中,曾付出多少泪水、汗水、血水,上演过多少惊心动魄、生动感人的一幕幕活剧,那是他们用自己的青春岁月堆砌起来的。任何精美语言的诉说,比起历史的真实,都会显得苍白无力,难以表现其万一。由上面的故事,我们不难悟出其中所包含并以形象的方式告示世人的那个精神支柱。那就是以天下为己任,勇敢地担负起历史所赋予我们的社会责任,不畏艰难险阻,发扬勤俭办学、自力更生的优良传统,百折不挠,立志成才,实现自己的人生价值。这就是十五中的特色,也是本色,这就是历代十五中人的精神风貌。

(作者系第十五中学第一届校友)

- 河北峰峰春光中学简史

- 峰峰春光中学建于2000年,是峰峰矿区第一所全封闭、全寄宿,16轨制,48个教学班的侧重升学预备教育的国

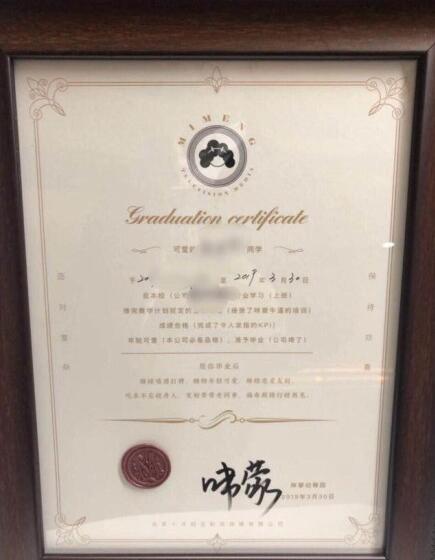

咪蒙公司解散了是真的吗,咪蒙公司为什么

咪蒙公司解散了是真的吗,咪蒙公司为什么 张靓颖乱入杨千嬅是怎么回事,左耳张靓颖

张靓颖乱入杨千嬅是怎么回事,左耳张靓颖 歌手2019第十二期突围赛排名出炉,2019歌

歌手2019第十二期突围赛排名出炉,2019歌 快乐大本营20190406期嘉宾彭昱畅沙溢胡可

快乐大本营20190406期嘉宾彭昱畅沙溢胡可 2019年峰峰民办幼儿园黑白名单 峰峰幼儿园

2019年峰峰民办幼儿园黑白名单 峰峰幼儿园 区长陈珍礼深入施工现场和企业一线夜查大

区长陈珍礼深入施工现场和企业一线夜查大