沥血烛光照后人——记教育功臣柴任平

柴任平,原名柴滨源。中共党员。公元1918年生于河北磁县彭城镇一个中医世家。上小学和中学时接触共产党人,受到革命的熏陶。1937年参加八路军。1940年受党的派遣到河北武安西部一带创建抗日高小(时称“抗高”),至1945年5年间,先后创建了武安第一抗日高小、第四抗日高小、第五抗日高小。1950年5月,峰峰矿区人民政府成立后,柴任平担任第一任教育科长。在峰峰工作期间,为教育事业呕心沥血,做出了重要贡献。1952年调至武安筹建武安中学并任校长。1959年至1968年调至磁县文教局做领导工作。“文革”开始后,柴任平被诬陷为“国民党特务”遭到迫害,1968年5月18日被迫害致死,年仅50岁。

柴任平同志自1940年由部队转入教育行业到被迫害致死,在28年的风雨历程中,有过艰苦创业的跋涉,有过“活烈士”传奇般的经历,遇到过极“左”整风漩涡的险恶。不论是在战争岁月还是和平年代,他为党的教育事业鞠躬尽瘁,像一支燃烧的蜡烛一样发着光和热。

从学生到先生

柴任平两岁时父亲去世,8岁时,母亲于氏省吃俭用供儿子上了小学。年幼聪颖的任平深知母亲的艰辛,在学校读书格外用功,习字的本儿总是用了正面用反面,毛笔裂了用线缠住,也不去给母亲要新的。学校成立“童子军”,同学们从家里拿来钱订制服,任平回到家里眼巴巴看着劳累的母亲,暗暗掉了两滴泪,硬是没给母亲开口。不穿制服的任平在同学中显得很寒碜,但他的学习成绩却总是名列前茅。上到小学四年级时,学校来了个叫黄俊之的老师。黄老师十分喜爱任平,上课之余,常给任平讲列宁的故事,讲共产党、红军如何如何。原来黄老师是中共地下党员。幼小的任平隐隐约约知道了一些革命的道理,他不时地从黄老师手中接过一些小传单去瓷窑上散发,有时就把“工人团结起来,反对窑主剥削”等内容念给窑工们听。 13岁时,因母亲无力再供其上学,任平只好辍学到瓷窑上当童工。嫁在磁县尧丰村的姐姐得知弟弟当童工,非常心疼,就把任平接到尧丰,让任平同自己的儿子在一起读私塾。姐夫家姓田,两个兄弟田裕民和田静渊都是共产党员。田裕民后来是磁县民主抗日政府县长,并担任过晋冀鲁豫边区人民政府副主席。田静渊当时是以河南安阳大公中学教师为掩护的地下党员,后来成为革命烈士。柴任平到田家如鱼得水,从田裕民和田静渊那儿获得了更多的革命知识。一年后,田家人帮助柴任平上了安阳大公中学。当时在大公中学教书的还有两个磁县籍老师李相虞和闫纯儒,均为中共党员。在他们的影响下,柴任平成为进步学生的重要成员。毕业前夕,柴任平和一批进步学生为反对学校贪污经费、克扣学生生活费用等举行罢课,闹起学潮。为这事柴任平和其他6位同学被校方开除,经受了第一次斗争的洗礼。从此,柴任平走上了职业革命生涯。

1937年“七·七事变”后,柴任平奉命回彭城参加了李相虞领导的“抗敌后援会”。他们到各村宣传抗日救国的道理,提出抗战高于一切的口号,动员群众参军参战,在日寇占领磁县前夕,柴任平和战友们不分昼夜地把县城“地下联络站”的枪支、弹药、石印机等秘密转送到西部太行山区。彭城沦陷后,气坏了柴任平和他的战友们。某日,柴任平发现日本宪兵队长孤身进理发店理发,便和战友柴生珍一合计,出其不意闯进理发店活捉了那个宪兵队长。此事一时间在彭城传为美谈。不久,柴任平跟随田裕民离开家乡到磁县西部山区组织筹建抗日政府,田裕民当选为抗日民主政府县长,柴任平任磁县抗日政府一科科长,其间又赴辽县参加八路军抗日军政大学第六分校学习。翌年,调到八路军先遣支队独立三大队当教育干事,后任指导员。 1940年,组织上委派柴任平到武安西部山区创建抗日高小(时称“抗高”)。自此,柴任平步人教育战线,奔波在老区的山水之间,为完成党交给的光荣使命而度过了峥嵘的岁月。

太行山区播火种

1940年初,柴任平踏着冰雪来到武安西部的禅房村,在这里将创建太行五专区“第一抗日高小”o他任教师,校长是他当年的老师田静渊。贫穷闭塞的山区农民敬畏地远观招生告示,却没人敢来报名上学。那时高小是全县最高学府,老百姓称“高学”。田校长和柴老师徒步踏遍深山大川,走村串户登门动员。多才多艺的柴任平干脆夹着把胡琴,到乡亲的家里,拉起胡琴唱《兄妹开荒》、《夫妻识字》等剧目曲子。琴声歌声拉近了与乡亲们的距离,也赢得了乡亲们的信任,老百姓纷纷领着儿女来上学,路远的索性赶着毛驴驮着子女和米面来学校起伙读书。学校红红火火办起来了,成为艰苦抗战岁月中一道奇异的风景。在战争环境中,办什么样的学校,教什么样的内容,培养什么样的学生均是首次尝试。柴任平是抗大毕业的学员,以他为主,自编教材,师资不够就办复式班,采取启发式及运用实物、实例的教学方法,并将学习、生产、备战三方面紧密结合,以艰苦奋斗的精神创办了“抗大”式的新型学校。当时虽处于战争环境,学校仍全面开设了语文、算术、自然、地理、历史、政治、音乐、图画、体育、珠算等课程。为适应战争环境的需要,教师与学生同睡一盘炕、同吃一锅饭,过着半军事化的集体生活。在极艰苦的条件下,柴任平创造性地发挥了他的治学作用,成为田静渊校长最诚挚的战友和最有力的助手。他们用心血和汗水把第一座抗日高小办得生机勃勃,远近闻名,为根据地发展抗日教育和培养抗战人材做出了贡献。柴任平的事迹在1941年华北版《新华日报》上做了报道。在抗日战争和解放战争中,禅房高小先后有二百余名学生奔赴祖国各地,一部分随军北上,参加了解放石家庄、北京、天津的战斗,一部分学生南下参加解放南京、上海及进军大西南的战斗。

1942年,百团大战过后,日寇疯狂报复,梳篦式扫荡连山村也不放过。学校只好把学生安置在一个大山洞里上课。五月下旬的一天,敌人突然向山洞方向包抄而来,为了学生安全,田校长带着柴任平、安海澄两位教师,出山洞钻过荆棘跑向另一处山洼,故意暴露目标把鬼子引过去。敌人打枪追击,安海澄、柴任平先后中弹倒下。田校长把敌人引到远处后,纵身跳下悬崖。敌人撤走后,学生和老百姓找到了田校长和安老师的遗体,却不见柴老师。四处寻找,只发现血迹看不见尸首。他们认定柴老师是叫野兽吃掉了,哭喊声在茫茫山野间响成一片。柴任平小名叫玉顺,噩耗传到老家彭城,母亲喊了声“玉顺……”就昏了过去。太行边区政府获悉噩耗,批准田、安、柴三人为革命烈士,在禅房村立碑纪念。

不料事隔一年,1943年春季一个深夜,磁县尧丰村柴任平姐姐家有人敲门。田家人开门一看,进来的却是蓬头垢面骨瘦如柴的柴任平,任平的姐姐一把将弟弟抱住,激动得直抽泣说不上话来。第二天,田家人把柴任平护送到彭城,母亲把儿子搂在怀里,似做梦一般,老泪纵横,泣不成声。原来,柴任平大腿中弹后,他爬着想跳崖殉节,却被围追而来的鬼子逮住了。柴任平抱定决死念头,任凭敌人严刑毒打,不吐一字口供。后被押往太原监狱。 3个月后,柴任平同狱友600多人被押送到辽宁阜新煤矿当劳工。在皮鞭下苦熬了数月,幸遇一姓周的磁县老乡在铁道上千活。在老周的帮助下,柴任平好不容易趁夜扒上了火车逃出虎口。几经辗转走到磁县光录车站,此地离尧丰村不远,精疲力竭的柴任平便先到姐姐家停留。柴任平虽活着回来了,却落下一身伤痕和严重胃病。在彭城住了几日,他便急切回到禅房村抗日高小。在学生和老百姓惊喜的欢呼声中,柴任平才知道自己的名字上了烈士碑。“活烈士”在碑前致哀牺牲了的战友,万端感慨,热泪涌流。

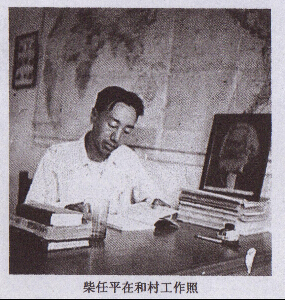

柴任平历尽劫难回到禅房“抗高”,前来探望他的有位年轻漂亮的女教师,她就是1939年在杏花村八路军知识分子培训学校毕业的武玉湘(后更名武光)老师。她久闻柴任平的英勇事迹和才学。在以后的革命生涯中建立了浓厚的感情。 43年冬他们结为伉俪。武老师积极配合丈夫工作,实行新的教学法时先做实验,不足之处及时反映给丈夫,然后修改再推广实施。当时,老区妇女们把武光老师当作榜样。 1943年6月,柴任平奉命到武安继城创建“第四抗日高小”,先后任教导主任、学校校长。同在禅房村创业一样,柴任平热情地与老百姓做知心朋友,很快就把学校办得红红火火。1945年夏,组织上委派柴任平到武安西北的石洞村开辟“第五抗日高小”。不久,学校就有了朗朗读书声和雄壮的歌声。从1940年到1945年,柴任平亲历了三所抗日高小的创建过程。解放战争时期,柴任平先后在武安午汲高小、和村高小任校长。 1947年在新民主义小学运动中荣立特等功。柴任平每到一处,不仅做好学校建设和教学工作,还充分发挥自己的才艺特长,用以激发当地群众的抗日救国参军参战热情。他先后创作了话剧《血海深仇》、《我要参军》;编写了故事《让地雷活起来》;还以八路军129师13团在老狼沟歼灭鬼子的战例为素材,创作了京剧《老狼沟》。为了宣传动员妇女放足,他编写了《放足歌》,至今在武安西部还有七八十岁的老人传唱着那通俗生动的歌词——“王巧凤坐炕上自思自量,想起了当年事好不心伤,裹脚布长又长疼痛难忍,走一步哭一声娘也心伤……”柴任平怀着一腔对党、对事业的挚爱深情,像一支跃跃燃烧的蜡烛,在老区山水间闪耀,在老百姓的心中闪耀。

奠基峰峰教育

1945年日本投降前后,在战火未尽的硝烟中,柴任平受党的派遣来到武安和村镇(今峰峰矿区和村镇)西边府君庙负责筹建武安第十高小并任校长。条件十分艰苦,他跟临时调来的几位老师一面商讨招生,一面筹划建设。高小当时是最高学府,学制两年。主要接收初小(学制四年)毕业生。当时识字人少,有个初小毕业证,都要镶到镜框里挂到墙上装点门面。高小就是了不起的学位。周边十里八乡有初小文化程度的人,要深造就要到这个“高等学府”就读。因此,师生的吃、喝、拉、撒、睡的安排全得考虑周全。柴任平一边忙修建师生宿舍、办公室,一边招学生,招聘后勤人员、炊事员。为了给学校节省经费,柴任平从磁山铁道上找来半截铁轨,用铁丝穿上挂到甬路东面的老酸枣树上,当作学校上下课的报时钟;把日本飞机轰炸和扔下来未炸的大炮弹,取出炸药,大炮弹壳足有一米多长、大水桶粗,好几个人才搬到大门东侧的房顶上,垒起钟架,把炮弹壳横着架起,当作学生的起床号,浑厚的大炮弹壳的音波能传得很远很远。今天老人们回忆说,“十高”的钟声东到鼓山,西到西山,北到磁山,在黎明时都能听到。那钟声不但是学生的起床号,也是当时听鸡叫报时的周围百姓的起床信号。“十高是八路军来了建的学校”——至今老人们还常常这样念叨着。

柴任平带领大家一面上课,一面劳动建校。并根据自己在老区的教学经验和课程,亲自编写教材亲自上课。不但给学生上,还给老师上。因为当时老师的文化程度参差不齐,普遍较低。课程设有国语、算术、自然、地理、历史、图画、音乐、体育等。就这样轰轰烈烈地在和村建起了当时的最高学府武安第十高级小学,简称“十高”。

和村十高不但办得又快又好,受到边区政府的表彰,还紧跟党的战略部署参加各项社会活动。1945年11月至12月,先后组织学生到涉县西戌慰问凯旋的刘邓大军,组织学生到武安欢迎高树勋马头起义的将士们到伯延接受整编,并到村上宣传土改的方针政策等等。

“十高”那浑厚庄严的钟声,迎来一批批渴求新知的学子们,送走一批批建设祖国的优秀青年。至今60多年过去了,那粗犷浑厚的钟声依旧在许多老人们的心中回荡,他们的脑际还深留着八路军老校长柴任平的音容。

1950年5月,峰峰矿区人民政府成立后,柴任平担任第一任教育科科长。科员有谢魁员(后任峰峰矿区副区长、人大副主任)和一名会计,办公地点设在原峰峰矿务局内日本投降后留下的一间小木屋里。一张桌子,两个凳子,两只木板床,加上两个人的行李卷,这就是柴任平和谢魁元同志的办公室兼宿舍。为了尽快摸清全区教育情况,他们借了两辆自行车,白天到各处调查有关情况,晚上整理记录,分类排查,哪些人能当老师,哪些人要上师范班培训,商量在哪建校、招收多少学生、用多少老师等各项事宜。摸清全矿区有八十多个村,先设两处完小,即和村高小(原十高已基本走上正规)和彭城完小(原磁县三高),其它各村要让小孩子们都有学上。柴任平废寝忘食为峰峰矿区教育事业倾心筹划着,与谢魁元商谈到深夜,全不理会窗外呼呼的北风和野狼的凄嗥。柴任平没日没夜的工作,没有休息日,没有工资(实行的是供给制)。1942年在日本鬼子监狱里落下的胃病时时折磨着他,身体瘦弱,但工作一丝不苟,从不懈怠。

刚刚解放不久,国家困难,没有教育经费,选的校址全是大庙、寺院、教堂等。柴任平创建的“峰峰师范学校”就设在南响堂寺。峰峰矿区的第一批师资力量就是在那里诞生的。矿区教育界的老前辈都是从那里走出来的。“峰峰师范学校”培训了三期师资力量约100人左右。在师资紧张急需的情况下,柴任平统筹兼顾,精心安排,把有经验有资历的教师安排到和村高小和彭城完小两所高小,把培训的其他师范生分别安排到矿区80个村里的初小。大村,一村一个学校一个老师;小村,两三个村一个学校一个老师。又按教师的教学能力分成甲、乙、丙等。甲等教员120斤米,乙等教员11O斤米,三等教员90斤米。教学用的是以柴任平为主编制的小学国语、算术教学大纲,其大纲在全矿区实施,使全区的教育很快走向正规化发展的道路。在中小学建设、职工业余教育、农民业余教育以及扫除文盲诸方面,他大刀阔斧卓有成效地领导了工作的开展,为峰峰的教育事业奠定了坚实的基础。 1952年3月,邯郸专署调柴任平到武安筹建武安第一所中学,并任命他为校长。在创办武安中学的过程中,柴任平不顾伤腿和胃病的痛苦,任劳任怨,辛勤劳作,再一次为武安的教育事业做出了新的贡献。

英年衔冤九泉

1959年,柴任平调到磁县,在文教局领导岗位上工作了9年的他,依然一贯地对组织光明磊落,对同志热情耿直,对工作秉正无私。正是他这样的品格与风范赢得了全县文教界的爱戴与尊重。1966年“文革”开始后,磁县出现了大抓“国民党特务”的动乱,大批无辜领导干部与群众被错抓,柴任平也被一些阴谋分子煽动群众诬陷为“特务”,关牛棚,搞逼供,受尽百般折磨。 1968年5月18日,年仅50岁的柴任平被迫害致死。可是死讯在四年后家人才得知,他的儿女们在磁县城西门外一处荒凉野地找到了父亲的坟地。挖开看时,一副白骨架竟是双臂反剪面部朝下呈跪姿状伏在黄土中 一个教育功臣的生命在极左的“文革”动乱中消逝了,一支熠熠闪耀的蜡烛在兽性暴力的摧残下熄灭了。但是,他曾经散发出的光还在照耀后人。

(柴军、柴毅、柴力均系柴任平子女。苏洪源据原作者回忆录整理)

- 河北峰峰春光中学简史

- 峰峰春光中学建于2000年,是峰峰矿区第一所全封闭、全寄宿,16轨制,48个教学班的侧重升学预备教育的国

咪蒙公司解散了是真的吗,咪蒙公司为什么

咪蒙公司解散了是真的吗,咪蒙公司为什么 张靓颖乱入杨千嬅是怎么回事,左耳张靓颖

张靓颖乱入杨千嬅是怎么回事,左耳张靓颖 歌手2019第十二期突围赛排名出炉,2019歌

歌手2019第十二期突围赛排名出炉,2019歌 快乐大本营20190406期嘉宾彭昱畅沙溢胡可

快乐大本营20190406期嘉宾彭昱畅沙溢胡可 2019年峰峰民办幼儿园黑白名单 峰峰幼儿园

2019年峰峰民办幼儿园黑白名单 峰峰幼儿园 区长陈珍礼深入施工现场和企业一线夜查大

区长陈珍礼深入施工现场和企业一线夜查大