邯郸市第十六中学简史

邯郸市第十六中学,始建于1956年,原名峰峰矿区第四中学。1961年更名为峰峰矿区和村中学。 1967年在“文革”期间,学校改名为红卫中学。1972年4月归邯郸市统一管理后,更名为邯郸市第十六中学。 1983年5月学校高中部改称邯郸市重点农职业中学。 1986年为适应职业教育改革的需要,邯郸市政府决定在高中部设置农职业教育体制,又兼称邯郸市第一农职业中学,实行一校两名制办学方式。 2006年7月随着全区教育结构调整,学校高中部和农职业专业撤并到区职教中心;先后合并了原峰峰矿务局四矿中学和原和村镇中学,学校仍称邯郸市第十六中学。

1956年至1960年是第十六中学艰苦创业、成长发展的时期。当时的峰峰四中办学条件困难,周围环境恶劣,校舍和操场的四周长满了一人高的荆棘,不小心就会被扎伤,晚上不时有狼跑到学校四周,叫得难听吓人。但这些困难并没有吓倒四中的创业者,学校领导和教职员工有许多是从革命战争年代锻炼出来的,教师也多数是新中国成立后培养的大中专毕业生。他们那一代人富有艰苦创业和无私奉献的敬业精神。又经历了反右、大炼钢铁、三年自然灾害的考验,“四中人”更加紧密团结,勤奋工作。通过大搞勤工俭学,砍倒了学校四周的荆棘,修整了道路,平整了操场,建起了学生食堂、气象站、教室,从而改善了办学条件,提高了教育教学质量,为国家建设输送了一大批人才。 1959年9月学生刘喜珍被选为飞行员,应征人伍。同年12月,国防部五院又从学校招收了刘怀寅等1 2名学生作为革命老区青年到五院工作。虽然建校初期条件不好,但是学生学习成绩一直较好。“文革”前的毕业生,中考成绩在矿区多次名列前茅。如60届毕业生140多人,除4名因当时条件的限制未被录取外(这4名同学学习成绩都比较好),其余同学全部升人高一级学校或参军。1960年学校教学成绩在全市统考总成绩排队为全市第二名,升人邯郸市一中人数达30多名。

1961年至1978年是第十六中学艰难成长、缓慢发展的时期。在这一时期学校经历了“四清”运动、“文革”内乱和“文革”后期所谓“反回潮”、“批邓”运动的磨难,学校正常的教育教学秩序被打乱,学校领导、教职工有的受到冲击和迫害,更为严重的是发生了1966年7月教师马迅非正常死亡和1968年6月总务主任赵三聘非正常死亡两起事件。由于受“文革”内乱的影响,不同系统、不同单位先后派贫下中农代表和“工宣队”管理学校,校名三次变更,管理混乱。虽然1967年学校设立了高中部,开始招收高中学生,成为一所完全中学,但学校的总体发展是缓慢的。

这一时期学校最大的特点是勤工俭学和开门办学。1974年学校校办工厂建起了铸造、电修、硫酸三个车间。后又新上了校办制药厂、校办农场、饲料厂,还办起了一个粉坊和豆腐坊。邯郸地区革委会所属教育系统于1976年下半年在学校召开了勤工俭学和开门办学经验交流会。到1978年底,学校勤工俭学和校办工厂年收入达31万多元,利润近7万元。勤工俭学和校办工厂的创收为学校今后的快速发展奠定了良好的物质基础。

1979年至1997年是第十六中学快速发展、成长壮大的时期。党的十一届三中全会后,学校按照上级领导指示平反了冤假错案,落实了党的知识分子政策,极大调动了教师的积极性。这一阶段,学校的中考、高考升学成绩位居区普通中学前列。虽然学校考入大专人数相对较少,但考人中专的学生人数很多,总升学人数与重点高中升学人数相差无几。学校声誉提高,吸引了周边武安、磁县和峰峰矿务局的学生纷纷到学校就读。教升学成绩好的主要原因是学校当时汇集了一批业务素质很强的名师,数学教师有建校元老王学义、耿万森、张占魁和吴合琴等,语文教师有王文兴、王风歧、王道德、韩明德,外语教师有祁永根和陆允娟夫妇,化学教师有张庚戌、赵怀宗,物理教师有张思义,地理教师朱群周,政治教师顾同江、王锁平,体育教师韩文生、韩致义。正是有这批名师为代表的教师队伍,才铸造了十六中学当时的辉煌。在抓好教学的基础上,自1979年起,学校自筹资金和争取上级资金,先后兴建了东西教学楼、教师住宅楼、学生宿舍和食堂,硬化道路,绿化环境,学校面貌发生了较大变化。同时也狠抓了群体活动,学校1980年组队代表矿区参加邯郸市中学生田径运动会,李红霞获高中女子组400米第一,屈凤书获高中女子组1500米和3000米两项第一,席同贵获高中男子组3000米和5000米两项第一,李文昌获高中男子组五项全能第一,何红芳获初中组女子800米、1500米两项第一,屈凤书、席同贵在参加省中学生运动会上也分别取得好成绩,为矿区赢得了荣誉。

1983年学校高中部改制为邯郸市重点农职业中学,招收第一届农职业高中学生。1986年学校兼称邯郸市第一农职业中学,实行一校两名制办学方式。学校征地1 8亩,建起了果园、养殖场、塑料大棚食用菌等实习基地,购置了图书、仪器、钢琴等教学设备。开始,人们对农职业教育不理解,学生不愿上农职中。针对这一情况,学校集中力量抓农职业学生的对口升学,升学人数连续增长,名列市对口升学前茅,吸引区内各镇学生纷纷到学校就读,向对口招生的院校输送了不少合格学生,也培养了许多致富人才。普教教学质量也连年提高,1992年至1994年获得区普通中学中考“三连冠”,小中专升学人数和升人重点高中人数居区普通中学前列。这一阶段,学校被省教育厅命名文明学校,被省教育厅、计委、农业厅、财政厅、经委、林业厅联合评为“坚持三个面向,培养四化建设人才”勤工俭学先进集体。荣获省校园环境管理先进学校。是建校以来较为辉煌的时期。

1998年至2007年是十六中学理性发展、开拓创新的时期。学校加大了对教学的投入,使学校办学条件和教学手段有了根本性的改变。学校已有8个多媒体教室,2个微机室,1个教师电子备课室,1个光盘播放室,1个远程教育卫星接收室,1个语音室,开通了国际互连网和校信通业务,又新上了一个标准化仪器室,一个阅览室。新建数字化探究实验室、劳技室、音乐室、美术室、电教中心,并充实了理化生仪器室、探究实验室实验仪器和设备。扩建了阅览室、卫生室、图书馆等,初步搭建起适应现代化教育技术发展要求的操作平台。学校以“文化立校、科研兴校、特色强校”为主题,发挥自身优势,挖掘办学50年多年来历史积淀和文化底蕴,积极推进素质教育,强化学校文化建设,形成了“腾飞文化路、励志文化园、敦品文化园、健身文化园、校史文化廊、科技文化廊、起居文化廊、启智文化廊”的“一路、三园、四廊”独具特色的校园文化。学校积极探索符合本校实际的教学模式,构建“研、修、训、改”为主要内容的教学改革,转变教师教学方式和学生学习方式,在各教室四周墙壁装上黑板,由省骨干教师和区学科带头人先上示范课,教学能手教师再上汇报课,全员教师上评优课,整个教学过程始终灌输新的教学理念,通过讲、说、评和课后反思、展示等一系列活动,使一大批教师迅速成长,多名教师荣获区“教学能手”称号,教学质量显著提高。

- 河北峰峰春光中学简史

- 峰峰春光中学建于2000年,是峰峰矿区第一所全封闭、全寄宿,16轨制,48个教学班的侧重升学预备教育的国

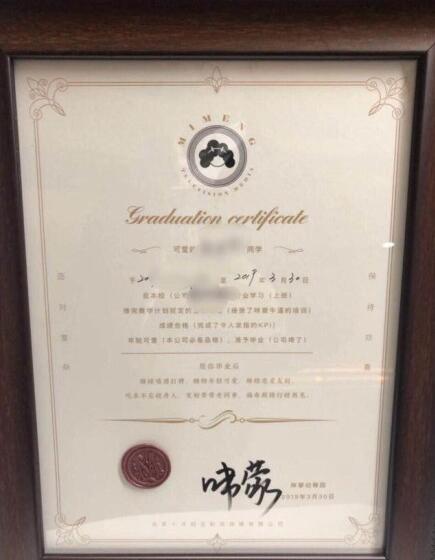

咪蒙公司解散了是真的吗,咪蒙公司为什么

咪蒙公司解散了是真的吗,咪蒙公司为什么 张靓颖乱入杨千嬅是怎么回事,左耳张靓颖

张靓颖乱入杨千嬅是怎么回事,左耳张靓颖 歌手2019第十二期突围赛排名出炉,2019歌

歌手2019第十二期突围赛排名出炉,2019歌 快乐大本营20190406期嘉宾彭昱畅沙溢胡可

快乐大本营20190406期嘉宾彭昱畅沙溢胡可 2019年峰峰民办幼儿园黑白名单 峰峰幼儿园

2019年峰峰民办幼儿园黑白名单 峰峰幼儿园 区长陈珍礼深入施工现场和企业一线夜查大

区长陈珍礼深入施工现场和企业一线夜查大