邯郸市第十五中学简史

邯郸市第十五中学,创办于1957年,原名彭城联合中学。1959年定名为河北峰峰彭城初级中学。“文革”初期曾一度称抗大附中,1968年更名为河北峰峰彭城中学。1973年3月学校划归邯郸市统一管理,遂更名为邯郸市第十五中学,沿用至今。

学校创办50多年来,秉承教书育人,德育为先的办学方针,为峰峰这片热土培养了数以万计的各界精英和建设人才,并为大中专院校输送了上千名优秀学生。2000年以来,学校先后获得国家、省、市级各项荣誉数十项,区级荣誉百余项。 2005年又以高标准通过了市级示范性高中的验收。

十五中学当时的办学条件不足,在彭城地区人民群众的大力支援下,师生同舟共济,艰苦奋斗,勤工俭学,硬是白手起家,建起了这所学校。

当时,彭城地区只有一所小学彭城完小,远不能满足彭城地区和周围农村居民求学的要求。1958年大跃进时期,区委派段清波、胡培增和尹超群等组成了筹备小组,在彭城地区筹办中学。因当时参与筹办的单位有彭城公社、街道居委、工商业联合会、陶瓷公司和其它国营企事业单位等,所以学校命名为彭城联合中学。

筹备小组面临两项任务:一是筹集资金,选择校址建校;二是招收新生,组织师生上课和参加劳动。

兴办学校要有资金,当时文教局拨款4000元,陶瓷公司出资5000元,工商联集资2000元,加上其它单位和各界捐献,总共集资2万元。有了资金,但建筑材料仍然紧缺。筹备小组研究决定,自己动手解决建筑材料问题。老师们带领学生去羊角铺村砖厂脱坯、烧砖20多万块,到周围农村伐树300多株,彭城火车站无偿支援木材5方。这样一来,建筑材料有了,就从山东和磁县西部雇用临时瓦工、木工当大工,学生当小工,于1958年10月11日正式破土动工。

建校初始招收四个班新生,借用窑洞作教室,老师白天上课,晚上还要带领学生去拉砖拉树。学生轮流上课、劳动。为了开源节流,老师和学生黑夜从彭城往上拔剑送钢砖,挣个运费;自己炼了几窑焦炭也赚了钱,这样为学校积累了资金。

当时,在校师生生活条件非常艰苦。住的是民房或窑洞,点的是煤油灯,喝的是苦水。吃住、上课、劳动各在一处,有的相距八九里。师生艰苦奋斗半年之久,仅用2万元的资金盖房42间。1959年4月正式迁入新校舍上课了。学校领导出席了河北省群英大会,学校被授予白手起家、勤俭建校红旗单位。

随后,学校继续艰苦创业,勤俭办校,陆续盖建房屋106间,其中有18个班的教室。直至“文革”前,在校生发展到600余人,教职员工38人。

1966年6月以后,文化大革命开始。先后有“四清”工作队、军宣队进驻学校,对老师搞人人过关。大部分老师被抄了家,部分老师被批斗,关进了“牛棚”(劳动改造)。学校完全处于瘫痪状态。之后的几年,学校在一个接一个的运动中曲折地发展着。

在此期间,学校建平房教室一排三个,两层楼房教室14间,修建双曲拱地下室300多平方米。从1969年冬季开始搞备战,挖地道1200多米。师生在校门前两边开垦荒地、河滩13亩。学校通过勤工俭学积累了一部分资金,创办了校办工厂。到“文革”结束时,工厂初具规模。在此期间师生轮流下厂劳动,并参加了跃峰渠的修建,修砌渠道100米。学校从1970年起开始招收高中生,到1976年,高中在校学生800多人,初中在校学生800多人,在校教职工100多人。

十年动乱结束后,学校逐渐恢复了生机。被错划为右派的老师得到了彻底平反,被冲击回家和下放的老师重返工作岗位。为落实知识分子政策,学校首先解决了知识分子入党难的问题,先后发展了16位老师为新党员。其次在生活上为老师排忧解难,在学校建了幼儿园,为家属院老师解决吃水和用电的困难。学校还利用勤工俭学积累的资金在学校南门处东西两侧盖家属房26间,在校内新建单人宿舍8间。

1977年恢复高考以来,十五中作为一所普通中学,尽管师资力量、教学设施和学生生源都比不上重点中学,但由于学校的严格管理,教师的勤奋努力,升人大专以上的学生达30余人,升人中专的有50多人。到1985年底,在校生共1677人,其中高中466人,初中1211人,教职员工114人。

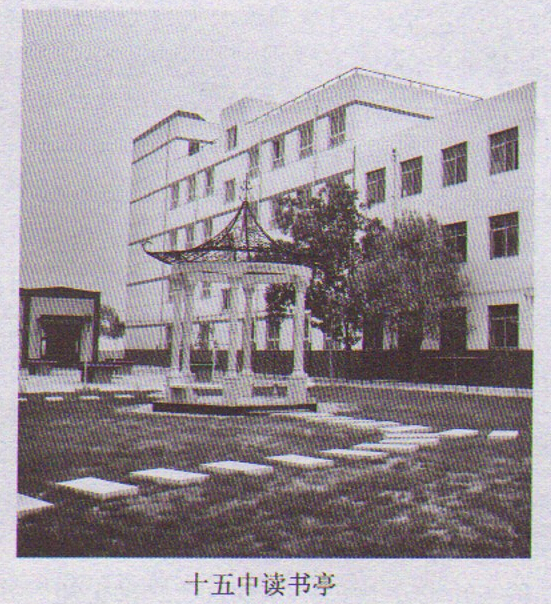

在此期间,学校的校园建设取得成效。1978年新建了一幢三层教学楼共15个教室,1982年又兴建一座三层办公楼。此外,购买9亩半地,扩大学校的操场,整修了学校的围墙和道路。1986年学校利用彭常大街改造工程项目,建起了大门、八角门、雕塑、花池等。

十五中学作为初、高中生兼招的完全中学,在突显办学特色上始终进行着积极的探索。1988年,学校根据峰峰矿区对人才和就业的需求,大胆尝试办综合高中,开设专业技术课,包括农业技术、家电维修、商业会计、电脑操作等,这在邯郸市还是首创。《邯郸社会科学》杂志介绍了这一办学经验,《河北经济日报》又做了专题报道。1991年,河北省在易县召开关于高中综合改革经验交流会,学校领导受邀参加,并介绍了经验,受到省、市教育界领导的肯定。2003年,按照区政府的决定,学校由完全中学改为纯高中,是年招收高一新生16个班,1OOO余人。初中停止招生。学校根据自身实际把大力培养特长生作为办学特色的一个重要方面,充实音、体、美等教师队伍,制定了特长生培养计划。1988年以来,先后有多人考入沈阳美院、西安音乐学院、河北体育学院等高等本科院校。其中,邓小龙和吴士祥分别毕业于中国艺术研究院和西安音乐学院,学有所成。邓小龙现为河北音乐协会考级委员,中央电视台《同一首歌》副主编,邢台学院电子音乐中心主任。吴士祥曾多次参加省级、国家级的音乐会演出。科技活动也是学校的一大办学特色,学校多次组织参加省、市科技艺术节活动并获得荣誉。 2001年,学校科技小组代表邯郸市参加河北省首届头脑奥林匹克竞赛和河北省厚朴杯模型运动锦标赛,三个项目获河北省第一名,团体总成绩名列省第二名。2004年举办学校首届科技节,并参加2004河北省青少年模型运动锦标赛,荣获“P58遥控飞机”项目团体第一名。

随着学校的发展,教育教学质量也逐渐提高,高考上线率稳步提升,每年都有升人大学深造的学生。2002年,大专以上上线率93%;2004年,三本上线19人,专科上线率95.3%;2006年,参加高考人数达到960余人,专科上线率97.5%,其中,本科上线64人。学校于2005年以高标准顺利通过了市级示范性高中验收。

学校的办学条件得到改善,校园面貌焕然一新。每任校长都在校园建设方面付出了心血和智慧。从1988年至今的30年里,学校先后新建教工住宅楼一栋,学生宿舍楼两栋,科技实验楼一栋,教学楼一栋;建成多功能阶梯教室。还新建了图书馆、体艺中心等文体设施;添置教学仪器、图书、体育器材,补充微机和电教设施,更新桌凳,硬化道路等。此外,开通了宽带网,铺设了塑胶跑道等,原有旧校舍全部拆除。学校以崭新的面貌屹立于鼓山脚下、滏阳河畔,成为彭城地区一颗靓丽的教育明珠。

- 河北峰峰春光中学简史

- 峰峰春光中学建于2000年,是峰峰矿区第一所全封闭、全寄宿,16轨制,48个教学班的侧重升学预备教育的国

咪蒙公司解散了是真的吗,咪蒙公司为什么

咪蒙公司解散了是真的吗,咪蒙公司为什么 张靓颖乱入杨千嬅是怎么回事,左耳张靓颖

张靓颖乱入杨千嬅是怎么回事,左耳张靓颖 歌手2019第十二期突围赛排名出炉,2019歌

歌手2019第十二期突围赛排名出炉,2019歌 快乐大本营20190406期嘉宾彭昱畅沙溢胡可

快乐大本营20190406期嘉宾彭昱畅沙溢胡可 2019年峰峰民办幼儿园黑白名单 峰峰幼儿园

2019年峰峰民办幼儿园黑白名单 峰峰幼儿园 区长陈珍礼深入施工现场和企业一线夜查大

区长陈珍礼深入施工现场和企业一线夜查大